- Donnerstag, 28 März 2013, 23:44 Uhr | Lesezeit ca. 8 Min.

Ein Plauener auf Reisen

Spitzengeschichte 09

Denn Möglichkeiten, sich über weitere Strecken fortzubewegen, gab es nicht viele. Entweder man nahm die Dienste von Zugtieren in Anspruch, oder man verließ sich auf seine unteren Extremitäten. Deswegen reiste kaum jemand zum Vergnügen, sondern notwendigerweise. Einige Berufsgruppen taten das ihr ganzes Leben lang – Kaufleute, Wanderhandwerker und -mediziner, Missionare und Pilger, Gaukler und Schausteller, Hausierer und Bettler.

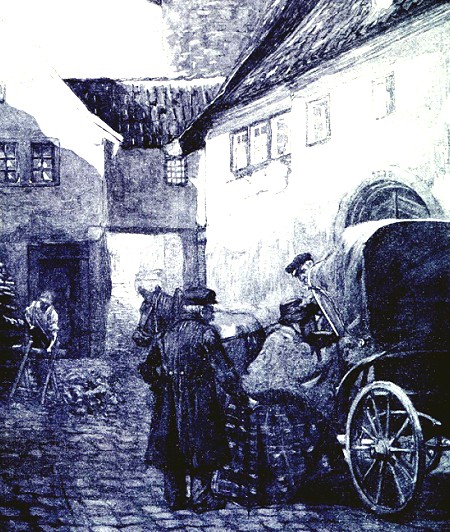

Bauern dagegen hatten mit dem Verreisen so gut wie nichts im Sinn. Der Mensch vom Lande, und dort lebten bis vor wenigen Generationen die meisten Deutschen, schaffte es normalerweise nicht weiter als auf den Markt der nächsten Stadt. Dorthin trotteten die Dorfleute vornehmlich zu Fuß, denn die Ochsen, Esel oder Ziegen (seltener Pferde, die waren teuer), die vor den Karren gespannt waren, hatten mit der Ladung genug zu ziehen. Schnell kam der Bauersmann nicht voran, ein Ochsengespann schaffte höchstens 15 Kilometer am Tag. Wollte der Dörfler von, sagen wir Theuma nach Plauen oder Rebesgrün nach Auerbach und zurück, so musste er schon einen Tagesausflug einplanen.

Dafür kannte man bei solchen Unternehmungen weder Stress noch Hektik, und das Zugtier war auch recht anspruchslos. Es begnügte sich mit dem Gras am Wegesrand. Gelegentlich durfte der Bauer auf seiner Reise einen Moment der Überlegenheit genießen. Kam ihm fahrendes Volk entgegen, so musste es ausweichen. Schließlich standen die nicht Sesshaften in der Hierarchie weit unter ihm. Wenig später konnte es dann passieren, dass der Bauer selbst den Weg frei machen und den Hut ziehen musste für einen vorbeireitenden Vogt, der natürlich einer ganz anderen Klasse angehörte. Der Dienstadlige, zuständig für das Eintreiben von Steuern, würdigte den Bauern keines Blickes und bedankte sich noch nicht einmal für dessen Ausweichen, geschweige denn, dass er den Gruß erwiderte. Die Standesordnung galt schließlich überall, auch auf dem staubigsten Feldweg.

Geschickte Chauffeure: Durch die engen Gassen der Plauener Altstadt zu kurven war nicht einfach. Rudolf Poeschmann (1878 – 1954), Vor der Abreise (Foto: PbK)

Vier Tage von Plauen bis Dresden

Natürliche Hindernisse verlangten mitunter zeitraubende Umwege und verlängerten die Reise erheblich. Berge mussten um- oder überfahren, Flüsse in Furten durchquert werden. Denn alle paar Kilometer einen befestigten Übergang gab es nicht. Über den Rhein zum Beispiel existierten bis ins 19. Jahrhundert zwischen Basel und Rotterdam keine Brücken. Sie zu bauen und zu unterhalten war teuer, weshalb man beim Überqueren im Allgemeinen ein paar Münzen für den Zoll loswurde.

Am angenehmsten ließ es sich noch im Sommer reisen. Vor allem, wenn man ein ferneres Ziel anstrebte und übernachten musste. Erlaubte es der Beutel, leistete man sich in Tavernen oder Schenken auf Strohsäcken ein Schlaflager. Auch Gehöfte und Mühlen gewährten meist Aufenthalt für die Nacht. Doch egal wo, allein blieb der Schlafgast in der Dunkelheit auf seiner Schlafstatt garantiert nicht – die Gesellschaft von Mäusen, Ratten, Flöhen und anderem Ungeziefer war ihm sicher.

Mit der Zeit besserte sich der Komfort, vor allem in den städtischen Herbergen. Was sich nicht wesentlich änderte, waren die Strapazen einer Reise und deren Schneckentempo. Immer noch rumpelten die Passagiere in Kutschen durch die Gegend, und immer noch zogen Pferde an der Deichsel. Die Fortentwicklung der Antriebskraft stagnierte seit Jahrtausenden, ein Reiter kam 1800 nicht schneller voran als sein Berufskollege vor der Zeitenwende. Erst der Siegeszug der Dampfeisenbahn stieß nach 1850 das Tor in ein neues Reisezeitalter auf.

Unglaubliche vier Tage dauerte noch vor 200 Jahren eine Reise von Plauen nach Dresden. In seinem Tagebuch hat ein damals 25-jähriger Plauener aufgeschrieben, wie er für den stattlichen Preis von sechs Talern mit dem Reisemonopolisten Post vom 28. Mai bis zum 1. Juni 1808 in die Landeshauptstadt unterwegs war, um dort eine Stelle als Buchhalter anzunehmen. Die große Fahrt des jungen Mannes liest sich wie ein Abenteuer:

„Früh halb sechs Uhr ging ich mit meinen Eltern in Plauen nach dem Neustadtplatz … Als wir vor die Post kamen, erblickten wir die schwarzgelbe Postkutsche, ein wahres Ungetüm von Wagen, schon reisefertig vor dem Tore stehen. Eben schirrten die Knechte des Postmeisters Irmisch 4 mutige Pferde an. Nun erschien auch der Postillion. Er war uns wohlbekannt. Wir nannten ihn Schwager und redeten ihn mit Du an. Er trug weiße Lederhosen, einen gelben Rock mit blau und weißen Aufschlägen und lange, schwarze Reitstiefel mit Sporen. Auf dem Kopfe saß ein schwarzer Zylinderhut, der mit einem weißen Bande geschmückt war. Der Postillion hatte das gelbe Posthorn umhängen, und seine Rechte umfasste die mächtige Peitsche. Der Schwager rief laut: „Einsteigen“, … er schwang sich auf den hohen Bock, ergriff die Zügel des hinteren Gespanns und klatschte laut mit der Peitsche. Unterdessen hatte der andere Postillion das Sattelpferd bestiegen; denn die vorderen Pferde werden vom Sattel aus gelenkt …

Die Postkalesche fuhr über die große Brücke (Alte Elsterbrücke – PbK) , die Reichenbacher Straße hinab, bog am steilen Spittelberg (Alberthain – PbK) links ein und erreichte die Poststraße (Weg unterhalb des Neubaugebietes Chrieschwitz – PbK) nach Reichenbach …

Hinter Pöhl stiegen wir aus, um den Pferden den steilen Berg nach dem Posthause Neudörfel etwas zu erleichtern. Vor dem Posthause ließ der Schwager seine dampfenden Pferde eine Weile verschnaufen. Bald trabten wir auf Limbach zu; wir fuhren durch Mühlwand und stiegen an dem steilen Berge wieder aus.

Aber erst als gegen 11 Uhr die Häuser von Reichenbach sichtbar wurden, schwand mein trüber Sinn. Der Schwager setzte bei der Einfahrt in Reichenbach sein Horn an und schmetterte ein lustig’ Lied in die stille Stadt hinein. Hei, was für ein Leben da entstand! Neugierig steckten die Frauen ihre Köpfe aus den kleinen Fenstern heraus. Die Kinder auf den Straßen rannten herbei. Die Handwerksmeister verließen einen Augenblick ihre Arbeit und erschienen unter der Tür ihrer Werkstatt. Die Knechte des Postmeisters in Reichenbach sprangen bei den wohlbekannten Klängen herbei, rissen den Schlag auf und halfen uns aussteigen. Die Postkutsche zur Weiterfahrt nach Zwickau stand schon bereit. Während die Gepäckstücke und die Briefbeutel umgeladen und 4 frische Pferde eingeschirrt wurden, begaben wir Reisenden uns in den ‘Gasthof zur Sonne’ … Bald begann die Weiterfahrt nach Zwickau. Der Schwager aus Plauen fuhr wieder zurück.

Unsere Fahrt ging am zweiten Tag über Lungwitz nach Chemnitz, wo ich im Postgasthofe gut und nicht zu teuer übernachtete. Am 3. Reisetage sollte es bis Freiberg gehen. Bei schönstem Wetter fuhren wir frühmorgens in Chemnitz ab. Unsere Postkalesche war nun vollbesetzt. Es waren noch 2 Frauenzimmer zugestiegen, so daß wir jetzt 6 Reisende waren. Mittags in Oederan. Der Nachmittag war schwül, in der vollbesetzten Kutsche konnte man es kaum noch aushalten. Endlich zog ein Gewitter auf. Dumpf grollte der Donner. Der Platzregen klatschte an die Scheiben …

Da plötzlich ein großer Krach! Ein Rad zerbrochen! Der Schwager war zu weit an den Rand gefahren; ein großer Stein war die Ursache des Radbruchs … Der Schwager schimpfte und fluchte. Das nützte aber alles nichts. Ich holte schließlich mit einem Tischlermeister, der auch nach Dresden wollte, aus dem etwa noch eine Stunde entfernten Freiberg Hilfe. Der Postmeister ließ sofort anspannen und schickte einen Schmied mit einem anderen Rade hinaus. Wir zwei blieben gleich in der Post sitzen. Erst kurz vor 9 Uhr abends kamen die anderen an …

Endlich am Ziele! Zusammengeschüttelt und unfähig, einen ordentlichen Gedanken zu fassen, entstiegen wir unserem Gefängnisse. Selbst die schöne Fahrt über Herzogswalde durch den Plauenschen Grund an der rauschenden Weißeritz entlang konnte uns nicht mehr reizen. Alles sehnte sich nach Dresden. Ein jeder hing seinen Gedanken nach. Ich sann darüber nach, ob ich wohl in Dresden eine Stelle finden würde oder ob ich diese lange, anstrengende Reise bald wieder machen müßte! Ich glaube, dann würde ich zu Fuß heimmarschieren. Und was so eine Reise kostet! Dreimal übernachten, die Zehrung auf der Reise und immerfort das Trinkgeld an den Schwager! Hoffentlich leuchtet mir das Glück!“

Soweit die Aufzeichnungn des eifrigen Tagebuchschreibers, der sich übrigens nicht vergeblich auf den Weg gemacht hatte. Zehn Jahre arbeitete er in Dresden, ehe es ihn wieder zurück in die Heimat zog. Schon für seine Enkel war eine Fahrt in die Elbmetropole dank Eisenbahn bloß noch eine Sache von Stunden. Und heute? Bei zügiger Autofahrt dauert es nicht länger als 60 Minuten, bis wir in Dresden den Motor wieder abstellen. (PbK)

Die Spitzengeschichten werden Ihnen präsentiert vom Historikus Vogtland. >> zum Historikus Vogtland